Nicht nur Lilium, das in der Nähe von München seinen Sitz hat, war von der Vision einer fossilfreien und elektrisch angetriebenen Luftfahrt begeistert. Es ist allerdings das erste Start Up, das am Ende der Investorengelder und -geduld die rauhe Wirklichkeit von Physik, Wirkungsgraden und auch strengen Zulassungsbestimmungen schmerzhaft zu spüren bekam. Zuletzt sollten noch Millionen vom Staat helfen – doch diese dringend benötigten Hilfsgelder wurden vom Haushaltsausschuss des Bundes verweigert. Damit war die Insolvenz besiegelt.

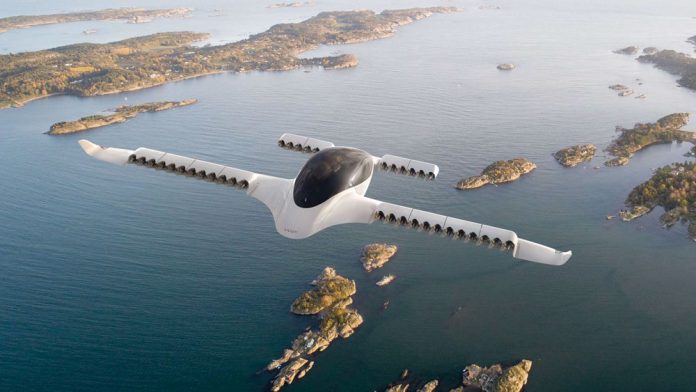

In der Luftfahrtbranche hat man es irgendwie kommen sehen. Gespräche mit Luft- und Raumfahrtingenieuren und Zulassungsexperten deuteten von Anfang an in dieselbe Richtung: Hinter Lilium verbarg sich zu Beginn in erster Linie ein perfektes Marketingkonstrukt. Glänzend lackiertes Carbon und ein futuristisches Design hatten damals im Jahr 2015 offenbar nur einen Zweck – Investorengelder einsammeln. Man muss dazu sagen, dass der Ansatz der eMobility in der Luft grundsätzlich seinen Charme hat. Allerdings muss sich auch hier die Technik der gnadenlosen irdischen Physik und den Zuassungsbestimmungen beugen. Und am Ende auch konkurrenzfähig sein.

Leistungswerte von Beginn an zweifelhaft

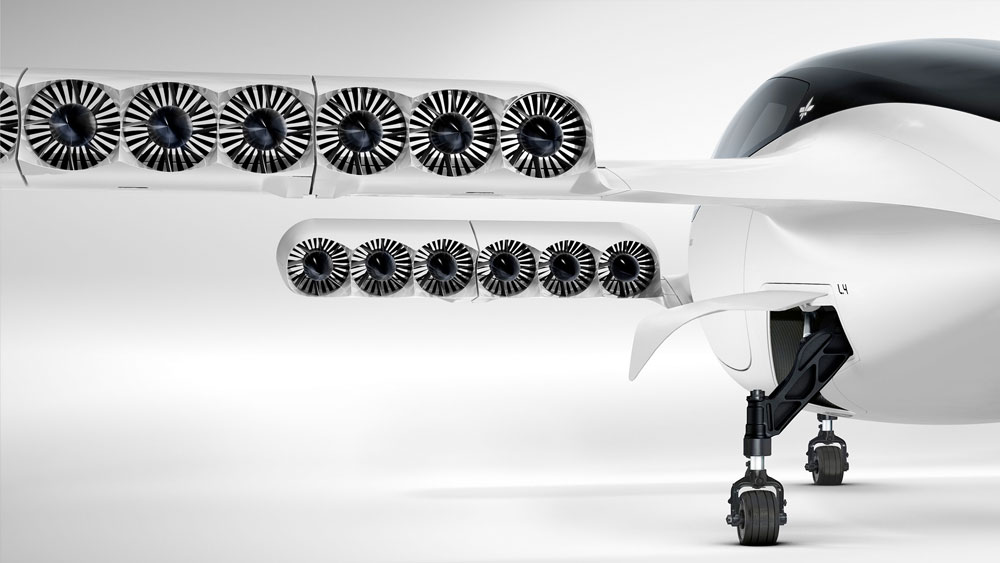

300 Kilometer sollte der Jet ursprünglich in einer Stunde zurücklegen können. Diese Angabe stammt aus dem Jahr 2020 – fünf Jahre nach der Gründung des Unternehmens. Als der Luft- und Raumfahrtingenieur eines etablierten Flugzeugherstellers mit Stift und Papier die Angaben von Lilium durchrechnet und dabei auch sehr wohlwollend zu Gunsten des Flugtaxiherstellers kalkuliert, wird deutlich, dass von Liliums Leistungsversprechen nicht sehr viel irdisches Potenzial dran sein würde. Das Fazit lautete damals: Nur wenn die sehr energieintensive Schwebeflugphase (zwar Fliegen aber kein Vorwärtskommen mit Nutzung der aerodynamisch wirkenden Tragflächen) bei Start und Landung maximal 60 Sekunden dauerte, wäre anschließend ein vollbesetzter Flug für 29 Minuten möglich. Die sich auch heute noch weiterentwickelnden Zulassungsvorschriften, die inzwischen allein für die Batterien sehr gewichtsträchtige feuerverhindernde Zusatzeinbauten verlangen, waren zum Zeitpunkt der Berechnung noch nicht einmal „erfunden“ und deshalb nicht berücksichtigt. In der Luftfahrt werden für Tragflächenluftfahrzeuge mindestens 30 Minuten zusätzliche Flugzeit als „Reserve“ gefordert. Schon diese Reserve konnte laut den Berechnungen des Ingenieurs unter keinen Umständen erreicht werden.

Große Probleme bereitete Lilium dann auch der Beginn der Flugtests. Die bis dahin eingeworbenen Investorengelder waren offenbar ausreichend, um ein erstes Modell des elektrischen Luftfahrzeugs zu bauen. Es wurden sogar gleich zwei gebaut, wobei eines weiterhin als Vorzeigemodell fungieren sollte. Das andere begann mit ersten Schwebeflugtests.

An den Donnerstag Ende Februar 2020 kann sich der eine oder andere Ex-Mitarbeiter des Herstellers noch sehr gut erinnern. Für die imageträchtige und weiterhin notwendige Investorensuche war ein PR-Termin angesetzt, bei dem der Funktionsprototyp erstmals öffentlich seine Schwebeflugfähigkeiten unter Beweis stellen sollte. Problematischerweise entzündete sich das Energiesystem des Fliegers und vor den Augen der geladenen Gäste brannte der Vorführ-Jet komplett ab. Diese Tragöde sollte Lilium bis zum Schluss anhaften.

Zulassungsvorschriften immer strenger

Die Luftfahrtsicherheitsbehörde der EU, kurz EASA, begann vor einigen Jahren, erste Vorschriften für das Design, die Herstellung und die Zulassungsverfahren von elektrisch betriebenen Luftfahrzeugen (eVTOL) zu erlassen. Es stellte sich dabei heraus, dass jeder neue Entwurf, der zwar kommentiert werden konnte aber erfahrungsgemäß zu mindestens 80% in dieser Form eines Tages Gesetz werden würde, die Anforderungen weiter in die Höhe schraubte. Diese Tatsache machte dem Hersteller deshalb Kopfzerbrechen, als dass die Chefetage des Unternehmens ausrechnen konnte, um wieviel die ursprünglich kalkulierten Investorengelder praktisch im Monatsrhythmus unzureichender wurden. Mit anderen Worten: Jede neue Seite der EASA-Vorschriften verlangte nach neuen Investorengeldern und auch technischer Expertise. Zuletzt waren nach eigenen Unternehmensangaben über 1000 Menschen beschäftigt – ohne, dass der Lilium Jet auch nur das formelle Zulassungsverfahren wenigstens begonnen, geschweige denn jemals einen bemannten Flug durchgeführt hätte.

Was in dieser Situation am Ende nur noch half, war der Griff in die Sales-Rhetorik-Schublade. Nach über 1,5 Milliarden verbrannten Investoren-Euros, Unmengen an Mitarbeitern, kein Beginn des Zulassungsverfahrens und nicht einmal zahlende Kunden in Aussicht (reine Interessensbekundungen bleiben unberücksichtigt), trat der Geschäftsführer und Gründer Daniel Wiegand (39) aus der Deckung und gab plötzlich bereitwillig Interviews – Marketingexperten wissen, dass das Haus dann meist bereits in Flammen steht. Tenor aller Aussagen des CEO: Sensationelle Technologie, absoluter Zukunftsträger und vor allem eine Riesenchance für Deutschland als Innovationsstandort. Auch das hörte sich wie immer gut an – doch die Verknüpfung mit weiteren 100 Millionen Euro, die man dringend benötige (weil das Unternehmen sonst insolvent gehen würde), machte den Ernst der Lage deutlich. Aus den Reihen der 70 verschiedenen Investoren war zu hören, dass eine solche Summe nur dann fließen würde, wenn nun auch der Staat seine feste Absicht zur Rettung des Unternehmens untermauern würde.

Weil Lilium in Bayern ansässig ist, sollte als nächsterreichbare öffentliche Instanz der bayerische Landesetat diese 100 Millionen Euro als Darlehen aufbringen. Dort war man sich in der Staatskanzlei aber unsicher (zu recht, wie sich dann herausstellte) und knüpfte die eigene Zusage an die Bedingung, dass auch der Bund als Darlehengeber einspringen würde. Am Ende wären jeweils 50 Millionen Euro aus zwei verschiedenen Haushalten gegeben worden. Doch auch beim Bund haderte man mit einer Zusage. Dazu kommt, dass der bundeseigene Staatshaushalt mit den Querelen innerhalb der amtierenden Ampelkoalition auch jeden Euro drei Mal umzudrehen hat. Aus Regierungskreisen war zu hören, dass allein die Grünen in der Ampelregierung mit der Begründung gegen die Rettung von Lilium votiert hätten, man wolle mit Steuergeldern kein Transportmittel für Reiche finanzieren.

Am 17. Oktober stand fest, dass es keine staatliche Rettung für Lilium geben wird. Die Aktie des bereits börsennotierten Unternehmens stürzte um über 50% ab und war am Ende nur noch 23 Cent wert. In den kommenden Tagen wird die Geschäftsführung von Lilium den Insolvenzantrag stellen, weil der laufende Betrieb nicht mehr finanziert werden kann.