Der Grund, warum Piloten in einem Simulator trainieren, ist der, dass ein Simulator das echte, zugrundeliegende, Luftfahrzeugmuster zu beinahe 100 Prozent darstellen kann und deswegen als verlässliches Übungsgerät angesehen wird. Doch weil alle Verhaltensweisen und Bewegungen des Simulators mit aufwendigen Rechenprozeduren erzeugt werden und der Bewegungsfreiraum der Kabine beschränkt ist, kommt es hin und wieder zu unnatürlichen Kräften, die so im echten Hubschrauber nicht vorkommen. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR hat in einem aufwendigen Verfahren

versucht, den Rechenalgorhythmus der Simulatorsoftware für HeliSims zu überarbeiten und finezutunen.

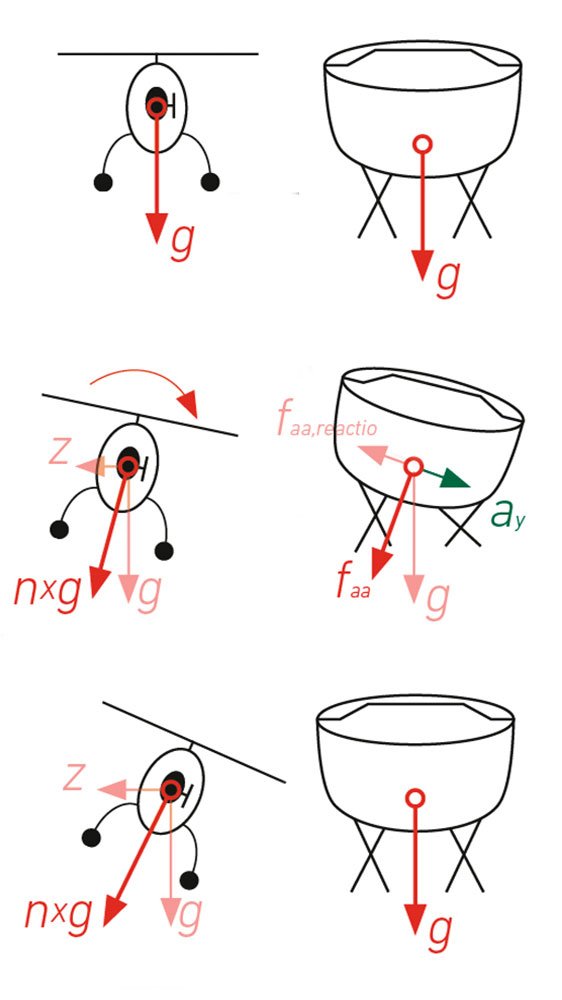

Für Hubschrauberpiloten ist das Bewegungsfeedback der Maschine essentiell, um das Luftfahrzeug präzise fliegen zu können. Den Piloten dieses Bewegungsgefühl zu vermitteln, ist daher eines der wichtigsten Aufgaben, die ein Simulator erfüllen muss – neben der identischen Cockpitavionik natürlich. Die größte Herausforderung dabei ist jedoch der eingeschränkte Platz und Bewegungsfreiraum der Simulatorkabine, die üblicherweise in einer Halle auf einer elektrischen oder hydraulischen Plattform mit limitierten Freiheitsgraden steht und deshalb in der Erzeugung von Beschleunigungskräften sehr beschränkt ist.

In dieser Konsequenz müssen alle Bewegungssignale aufwendig um- und bisweilen auch in ihrer Dauer und Intensität heruntergerechnet werden. Diese Aufgabe übernehmen Bewegungscontroller mit Hilfe von High- und Lowpass-Filtern, die die Signale passend zu den technischen Spezifikationen der Simulatoranlage beschränken oder auch verstärken.

Hubschraubersimulatoren könnten besser sein

Die herkömmlichen state-of-the-art Rechenmethoden in Simulatoren sind jedoch nicht in der Lage, zwischen den verschiedenen Gründen für eine Beschleunigung bei Flugmanövern zu unterscheiden. Aus der Pilotensicht führt dies zu simulierten Verhaltensweisen eines Hubschraubers, die so im realen Luftfahrzeug nicht auftreten würden. Mit dem neuen Apparent Vertical Filter (AVF) des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums DLR wurde ein neues Konzept entwickelt, um dieses bekannte Thema bei Simulatoren aufzugreifen und auch zu korrigieren. Obwohl Flugsimulatoren mit Bewegungssystemen seit Jahrzehnten in der Pilotenausbildung für Flächenflugzeuge längst Standard und auch grundsätzlich für das Training akzeptiert sind, ist die Umsetzung der Erfahrungen und Technik auf den Bedarf bei der Hubschrauberausbildung noch immer eine Herausforderung.

Verbesserung der Bewegungsabläufe

Theoretisch können fast alle Manöver und Bewegungen eines Luftfahrzeuges ohne Abweichungen von einem Computer nahezu identisch simuliert bzw. errechnet werden. Aus verschiedenen Gründen gilt das aber nicht für die Bewegungsapparatur einer Fullmotion-Simulatorplattform. Und das war der Anlass für das DLR, hier einen neuen Weg und technologischen Ansatz zu suchen bzw. zu entwickeln.

Ein Beispiel ist der koordinierte Kurvenflug. Während dieses Flugmanövers ändert sich die Bewegung um die Längsachse des Hubschraubers, ohne dass es im Cockpit zur Wahrnehmung irgendwelcher Seitenkräfte kommt. Ein klassischer Wash-Out-Filter, wie der Standardalgorhythmus in Simulatoren genannt wird, macht hier keinen Unterschied und behandelt eine koordinierte Kurve wie eine typische Rollbewegung um die Längsachse. Das Ergebnis ist nun, dass der Pilot auch in einer koordiniert geflogenen Kurve Seitenkräfte zu spüren bekommt. Er bekommt so suggeriert, dass er die Kurve nicht sauber geflogen hat, weil er ja Seitenkräfte wahrnimmt. Es besteht hier die Gefahr, dass ein Pilot versucht, sein Flugverhalten neu zu orientieren, obwohl der Ursprung dieses Simulatorverhaltens in einem Rechenalgorhythmus verborgen liegt.

Die Simulationsqualität der Bewegungsabläufe eines Hubschraubers wird oftmals nicht genug beachtet, sogar bei der Zertifizierung und Zulassung. Die Spezifizierungen für eine Zertifizierung basieren allein auf der Hard- und Softwarekompatibilität und nicht auf der Systemprogrammierung. Aus diesem Grunde steht auch eine große Bandbreite verschiedener Settings zur Verfügung, mit denen eine Simulatorplattform in besonderer Weise eingestellt werden kann. Üblicherweise arbeiten hier Systemingenieure mit den Piloten Hand in Hand, um am Ende den bestmöglichen Kompromiss für ein nahezu natürliches Abbildungsverhalten des Hubschraubersimulators zu erhalten.

Doch dabei treffen nicht selten technisches Verständnis der Ingenieure mit dem subjektiven Empfinden der Piloten zusammen. Die unerschöpflichen Tuningmöglichkeiten des Simulatorsystems führen nicht selten zwar zu hochkomplexen und leistungsfähigen Algorhythmen, die allerdings auch sehr weit von optimalen bzw. naturgetreuen Filtersettings entfernt sind.

Um diesem Umstand entgegen zu wirken, arbeiten die Forscher des DLR an einer Optimierungautomatik, die die Rechenprozesse in Simulatoren verschlanken und von unnatürlichen und überfrachteten Filtereinstellungen befreien helfen. Darüber hinaus kann ein solcher Optimierungsprozess nicht nur die Zeit verkürzen, ein neues Simulatorsystem überhaupt einzustellen und in Betrieb zu nehmen, sondern es auch über den gesamten Lebenszeitraum hinweg optimal zu betreiben.

Dieser Artikel ist in voller Länge in der Ausgabe 2/2016 von ROTORBLATT – Deutschlands führendem Helikopter-Magazin zu lesen.

http://www.rotorblatt.de