Seit Jahren nimmt die Gefahr durch unkooperative Drohnen im Luftraum für die Allgemeine Luftfahrt zu. Die deutsche Politik sieht in Drohnen bis heute grenzenlose Chancen – für den Technologiesektor, den Arbeitsmarkt und vor allem für das eigene Image. Deutlich nüchterner fällt das Urteil derjenigen aus, die jeden Tag in der Luft sind: im Polizeihubschrauber oder um Menschenleben zu retten. Dass die Sache aus dem Ruder läuft, hat nun auch die EASA als oberste Luftfahrtbehörde der EU eingesehen.

Ist alles besser als nichts?

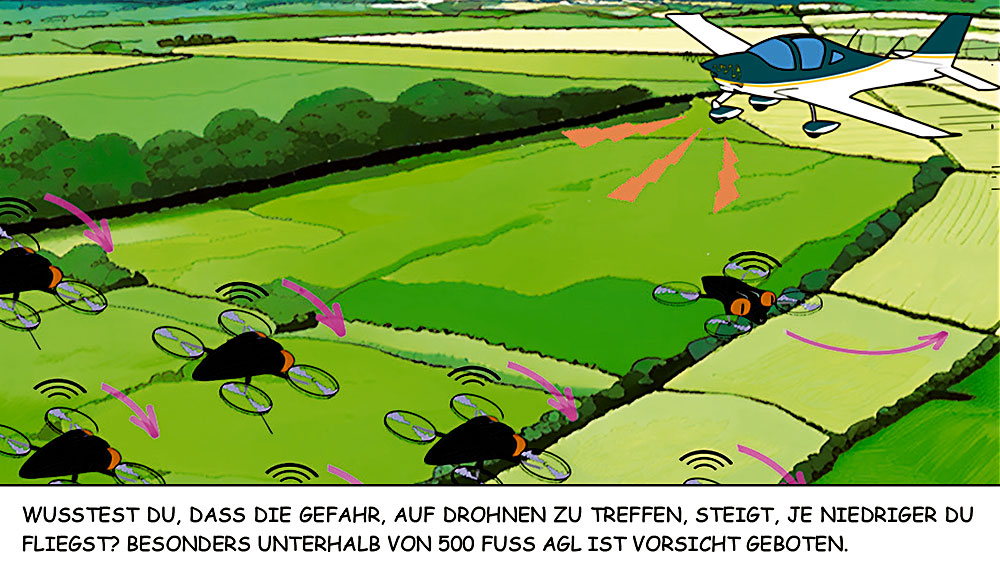

Wussten Sie eigentlich, dass die EASA nun erstmals bestätigt, dass der Einflug in den untersten Luftraum ab 500 Fuß AGL abwärts (lebens-)gefährlich sein kann? Und wenn man der neuesten Publikation der Behörde auf ihrer eigenen Webseite Glauben schenken darf, dann sogar für alle Luftfahrzeuge der General Aviation! Mit einer lustigen Comic-esquen Erklärung (Ausschnitt siehe unten) stellt die EASA fest, dass dem Drohnenproblem offenbar nur noch mit weiterer, neuer Elektronik an Bord beizukommen ist. Allerdings: ohne Zulassung, ohne (Ein-)Bauvorschriften und auch ohne Verpflichtung. Die Formulierung „…selbst dann, wenn die Drohnen außerhalb der Sichtweite des Betreibers…fliegen“ können die Hubschrauberpiloten im Polizei- und Luftrettungsdienst nur zu gut aus eigener Erfahrung bestätigen. Egal, mit wem man spricht: Fast jede Pilotin und jeder Pilot hat bereits Erfahrungen mit Drohnen im Luftraum jenseits aller Regeln, Sichtweiten und Gesetze unfreiwillig sammeln dürfen.

DJI entfernt schrittweise das Geofencing!

Und wussten Sie, dass der größte Drohnen-Hersteller der Welt „DJI“ aus China seit Jahresbeginn das Geofencing schrittweise aus den Firmwares seiner Hobbydrohnen entfernt? Die uns quasi schützende Barriere der technischen Rafinesse begrenzte die Zahl der Verrückten (oder Straftäter?) an der Fernsteuerung, die die Firmware ihrer Drohne hacken konnten, bislang auf ein Minimum. Doch damit ist es ab sofort vorbei.

Im selben Zeitraum propagiert die EASA mit neuer Kraft ihre drei Jahre alte Idee von der gegenseitigen elektronischen Sichtbarkeit („iConspicuity“): Zusätzliche Geräte und Smartphone-Apps, die miteinander Informationen austauschen und gegenseitige Warnungen im Cockpit und an der Drohnenfernsteuerung generieren sollen. Die technischen Spezifikationen der „ADS-L“ genannten Lösung sind in der ED Decision 2022/024/R beschrieben. Es stammt übrigens von derselben Behörde, die ein riesiges Theater darum macht, wie Transponderdaten gesendet und empfangen werden müssen. ADS-B muss beispielsweise dem Design Assurance Level C entsprechen und zertifiziert sein. Doch für Signale von Drohnen scheint das offenbar nicht zu gelten. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen!

In Los Angeles kollidierte am 8. Januar diesen Jahres ein Löschflugzeug mit einer illegalen Drohne bei der Brandbekämpfung. Der kleine 249-Gramm DJI-Quadkopter schlug direkt durch die Außenhaut bis an den Tragflächenholm. Das Foto ging um die Welt und das Schadensbild ist bereits vor sieben Jahren von einer US-Universität in einer Testserie bestätigt worden. Nun soll „ADS-L“ also die Rettung sein. Wer stellt es her? Wer nutzt es (korrekt)? Wer übernimmt die Verantwortung und garantiert die Funktion? Wer baut es richtig ein? Schon jetzt ist klar: Antworten auf diese Fragen wird es niemals geben. Stattdessen sollen die Hubschrauberbetreiber und -piloten die Verantwortung für ihre Sicherheit im Luftraum quasi blind luftfahrtfremden Drohnenlenkern am Boden überlassen. Denn diese können immer noch selbst und ohne jeden Zwang entscheiden, ob sie ihr „Hobby“ mit Koordinaten und Flughöhe offenbaren möchten oder doch lieber weiterhin aus der Luft Schnappschüsse von Hubschraubern, Unfallstellen oder Katastrophenregionen für Social Media sammeln und dabei den Luftverkehr maximal gefährden. Das kann es nicht sein! Und „besser als nichts“ ist es schon gar nicht.